随着上海城市建设的飞速发展,机动车保有量不断攀升,尾气排放已成为影响城市空气质量的关键因素之一。黑烟车作为移动污染源,不仅加剧了大气污染,还严重威胁着公众健康。传统的人工巡查和现场执法方式,在黑烟车监管中面临着效率低、取证难、成本高等诸多问题。在此背景下,上海黑烟车抓拍处罚解决方案应运而生,以科技赋能环保执法,为改善城市空气质量提供了有力支撑。

黑烟车监管困境与科技破局

在道路交通中,黑烟车的出现往往具有突发性和随机性,人工巡查难以做到全方位、无死角覆盖。即便发现黑烟车,取证过程也面临诸多困难,如光线不足、拍摄角度不佳等,导致证据不充分,难以作为执法依据。而且,传统执法方式需要投入大量的人力、物力和时间成本,执法效率低下,难以满足日益严格的环保监管需求。

为了解决这些问题,上海黑烟车抓拍处罚解决方案借助先进的科技手段,实现了对黑烟车的智能化、精准化监管。通过在道路关键节点部署抓拍设备,利用图像识别、数据分析等技术,对过往车辆进行实时监测,一旦发现黑烟车,立即进行抓拍取证,并将证据上传至监管平台,为执法部门提供有力的支持。

创新解决方案亮点

高精度智能识别技术

采用先进的光学传感器和图像识别算法,能够精准捕捉车辆尾气排放的黑烟情况。该技术可以区分不同颜色的烟雾,准确识别出黑烟,并对其浓度、扩散范围等进行量化分析。例如,通过对黑烟的像素值和颜色特征进行分析,判断其是否达到黑烟车的判定标准。这种高精度的识别技术大大提高了黑烟车发现的准确率,减少了误判和漏判的情况。

多场景自适应抓拍

考虑到上海道路交通的复杂性,抓拍设备具备多场景自适应能力。无论是城市主干道、快速路,还是郊区道路、物流园区等,设备都能根据不同的光照条件、车速、车流量等因素自动调整拍摄参数,确保拍摄到清晰、有效的黑烟排放画面。在夜间或低光照环境下,设备会自动开启补光功能,保证拍摄效果;在车速较快的情况下,设备能够快速对焦和拍摄,捕捉到黑烟排放的瞬间。

实时数据传输与处理

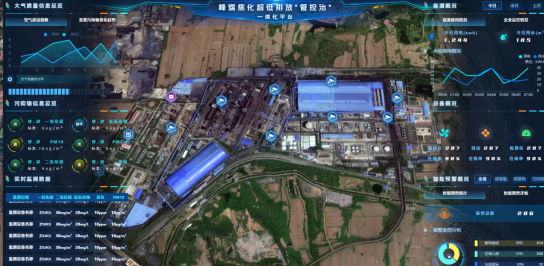

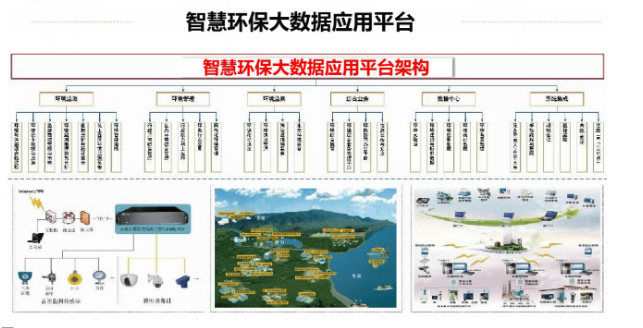

抓拍设备拍摄到的黑烟车图像和视频数据会实时传输到后台服务器。服务器采用高性能的云计算和大数据处理技术,对数据进行快速分析和处理。通过与车辆信息数据库进行比对,能够快速获取车辆的基本信息,如车牌号、车型、车主信息等。同时,系统还可以对黑烟车的排放情况进行统计和分析,生成黑烟车排放热力图,为环保部门制定治理策略提供数据支持。

非现场执法与信用联动

基于抓拍取证的数据,环保部门可实现非现场执法。审核通过的黑烟车信息将直接移交公安交管部门,由其依法实施处罚。车主可通过“随申办”等政务平台在线查询并缴纳罚款,实现“数据多跑路、群众少跑腿”。此外,黑烟车信息将纳入机动车排放检验监管系统,车主需通过维修并复检合格后方可年检,形成长效治理机制。

安装与部署的便捷性

灵活的安装方式

抓拍设备提供立杆式、龙门架式、移动车载式等多种安装方式,可根据实际场景需求进行选择。立杆式安装适用于道路两侧的固定点位,龙门架式安装适用于高架桥等大型交通设施,移动车载式则可用于临时检查点或重点管控区域。这种灵活的安装方式使得设备能够快速部署,满足不同场景的监管需求。

快速部署能力

设备具备快速部署能力,可在短时间内完成安装和调试。在遇到重大活动、环保检查等特殊情况时,能够迅速在重点区域部署抓拍设备,加强对黑烟车的监管。同时,设备的维护和升级也相对简单,可通过远程方式进行,减少对交通的影响。

常见问题解答

问:抓拍设备在雨天或夜间等低光照条件下的识别效果如何?

答:抓拍设备内置温湿度、光照度传感器,可根据实时气象参数自动调整拍摄参数,在雨天、夜间等复杂环境下仍能保持90%以上的识别准确率。同时,设备配备补光灯,有效照射距离达80米,确保夜间抓拍效果。

问:如何保证抓拍数据的准确性和可靠性?

答:系统采用“双机位抓拍+人工复核”机制,前置摄像机抓拍车牌,后置摄像机分析尾气,同时支持多帧画面比对,误判率低于0.1%。抓拍图片及视频证据包含时间戳、设备编号、GPS定位等信息,车主可在线查看原始证据,确保数据的准确性和可追溯性。

问:车主对抓拍结果有异议,该如何处理?

答:车主收到短信通知后,可登录“随申办”APP或上海交警官网查询违法详情。若对抓拍结果有异议,可在5个工作日内申请行政复议。相关部门会对申请进行审核,确保执法公平公正。

问:车辆维修后如何解除处罚?

答:车主选择具有M站资质的维修企业进行尾气治理,维修后需到环保部门指定的检测站进行复检。复检合格后,系统自动解除处罚,车主可正常办理年检等业务。

上海黑烟车抓拍处罚解决方案的创新应用,为机动车尾气治理提供了高效、精准的技术手段。通过“AI视觉识别+物联网+大数据”的融合应用,构建了非现场执法与精准治理体系,为城市空气质量改善注入科技动能。未来,随着技术的不断进步,该系统将进一步拓展至船舶尾气、非道路移动机械等领域,为城市绿色发展提供更智能的解决方案。系统将持续优化算法模型,提升在极端天气下的稳定性,助力上海实现“双碳”目标,打造“天更蓝、水更清”的宜居城市。

关注官方微信

关注官方微信